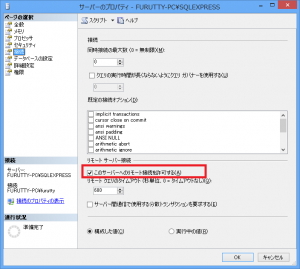

DBMotoの差分レプリケーション(ミラーリング)は、ソースDBのトランザクションログをデフォルトで1分間隔で参照し、更新対象があればターゲットDBへ反映する手法を取っています。

-

メールマガジン登録

- 海外”クラウドコンピューティング”最新技術などを中心に、注目のコンテンツをご紹介

バックナンバー [climbクラウド・ナウ]

- 海外”クラウドコンピューティング”最新技術などを中心に、注目のコンテンツをご紹介

- Web2月18日(水) Entra ID含めMicrosoft 365環境をまるっと保護! 今すぐ始める「Veeam Data Cloud」

- セミナー2月25日(水) 【オンライン】Veeamハンズオンセミナー 基本編

- セミナー情報一覧

- イベント2月11日(水)~13日(金) 【大阪】JANOG57ミーティングに出展します

- イベント3月7日(土) 【東京】JAWS DAYS 2026に出展します

- イベント情報一覧

-

新着情報

- Gluesync 2.1.10リリース: パフォーマンス向上、洗練されたUI、強化されたエージェント機能

- データベースパフォーマンス管理で必ず行うべき5つのこと

- AIでは壊れたシステムは直せない:やはりデータベース性能において基盤が重要

- Gluesync 2.1.9 リリース:論理パーティショニング、ソースエージェントのキャッシュ機能、さらに大幅なパフォーマンス向上

- ワークロードに最適なAzure VMタイプを選択する

- アプリケーションの健全性を理解する上で、データベースのパフォーマンスが重要な理由

- データベースのクラウド移行における主要課題

- Database Performance Analyzer (DPA) 2025.4のリリース

- 2025年のデータベース管理者(DBA)の現状:燃え尽き症候群、AI、そしてバランスをめぐる戦い

- Gluesync ConductorモジュールによるWeb UIからのコンテナデプロイとアップデート

製品・カテゴリーで絞る

- MOLO17 (39)

- GlueSync (37)

- Syniti (旧DBMoto) (381)

- 運用 (16)

- Knowledge Base (16)

- リリースノート (32)

- データベース (127)

- SAP HANA (6)

- Oracle (23)

- SQL Server (22)

- Database Performance Analyzer (旧Ignite) (77)

- Entrust(旧Hytrust) (1)

- 導入ユーザ事例 (9)

- 動画集 (5)

- MOLO17 (39)

関連リンク

- Database Performance Analyzer データベースのレスポンス分析ツール(旧Ignite)

- DB2対応ODBC, OLEDB, .NET, JDBCドライバ/プロバイダ

- GlueSync NoSQL⇔RDBMS⇔RDBMS 同期ツール

- Synity Data Replication [旧DBMoto] マルチDB対応リアルタイムレプリケーション SQL Server、Oracleなど他種DB間のレプリケーション

- Webセミナー録画集 過去にオンライン配信したWEBセミナーの録画一覧

- サイトマップ

- 総合FAQサイト

タグ・トップ50

ボトルネック (8)DPM (6)db (5)データ連携 (5)BigQuery (4)Snowflake (4)Google (4)パフォーマンス監視 (3)RMAN (3)Confluent (2)Heroku (2)待ち時間 (2)異種データベース (2)ログ (2)Heroku Postgres (2)データレイク (2)RDS PostgreSQL (1)Refresh (1)Oracle SE (1)SQL DW (1)データ活用 (1)効率化 (1)Meow (1)Initial Refresh (1)データベース・パフォーマンス・メトリックス (1)テーブル (1)Parquet (1)コロナ (1)クエリログアナライザ (1)HANA (1)リフレッシュ (1)仮想マシン (1)Backint (1)Veeam (1)ストレージ・スナップショット (1)脱GoldenGate (1)Oracle EE (1)Oracle ビュー (1)Oracle View (1)Database Performance Monitor (1)レスポンスタイム分析 (1)ハイブリッドクラウド (1)エラー (1)syniti dr (1)OSS DB (1)Azure Synapse Analytics (1)Oracle RMAN (1)Veeam Agent (1)Google BigQuery (1)初期リフレッシュ (1)

RSSフィードを取得する

RSSフィードを取得する

クライム主催セミナー

出展・参加イベント